前回、ニューノーマル時代に追うべき3つの指標は、「顧客データ」「再来店(Retention/リテンション)」「LTV(Lifetime Value/顧客生涯価値)」と述べたが、今回はその3つの追うべき指標を最大化する方法を探って行きたい。

まずは、顧客データ。当たり前だが、最初の顧客データという分母が無ければ、リテンションもLTVも始まらない。しかし、いきなりデータというのも難しい話である。飲食店や小売店のようなリアルな場所にとっては特に。そこで、最初は顧客とデータを切り離して考えて行きたい。では、顧客はどんな場所に、どのような理由で集まるのか?一昔前の世界、インターネットが登場する前の世界では、駅前一等地の有名レストランや有名ブランドショップに人がどんどん集まっていた。特に百貨店のような商業施設は、どれだけ有名で話題の店舗や商品を入れ込むかが重要であった。しかし、インターネットが存在する現在はどうだろう。Googleで検索して、地元で買えるファッションブランドは地元で買うし、ファッションECのZOZOでは並ばずに非接触で好きなブランドを購入することもできる。レストランに関しては、一等地に店舗を構えることができなかったとしても、食べログやRettyで口コミが広まって、裏路地のレストランが大行列になったりすることもある。好みも多様化し、味が美味しいだけで無く、見栄えも良く無ければならない。「インスタ映え」という、SNSのインスタグラムで人気になるような撮影手法も登場するぐらいだ。今の時代、もはや人々はモノを購入しているのでは無く、新しい買い物体験や新しい食体験を買おうとしている。

Apple Store(アップルストア)を想像して欲しい。アップルストアは、たとえ今日アップル商品を買おうと思っていなくても、フラッと立ち寄りたくなる店構えである。何か新しい体験が得られるのではないかというワクワク感が漂っており、ついつい立ち寄ってしまう。筆者もちょうどコロナ禍の2020年6月頃に街を歩いていると、入場制限をしているアップルストアを見かけて非常に驚いた。コロナなのに、並んででも入りたいのか…。特に何か新しい商品が発売されるというわけでは無いのに。まさに、アップルストアはリアルな場所への顧客集客を最大化するアイデアが詰まっているようだ。

アップルストアを見ていると、車の販売店も真似をしたら良いのにと思ってしまう。車販売店は、車を買う時か、車検の時しか行かないイメージなので、あの広くて豪華なスペースは非常にもったいない。商品単価が高いので、成り立っているかもしれないが、日本の車販売台数は現状維持から徐々に下がりそうな勢いである。もし、車販売店がアップルストアのように、新しい商品の体験スポットとなり、車を買わない時でもフラッと気軽に立ち寄れる場所だったらどれだけ面白いだろうか。例えば、VRを使って電気自動車の乗車体験ができたり、高級外車で金髪美女とバーチャルドライブデートができれば、買いたいという気持ちがどんどん高まるに違いないと筆者は思う。人は、車という物体(モノ)が欲しいのでは無く、車を買うことによって得られる体験が欲しいのである。

ここから少しずつデータの話をして行きたい。顧客データを得るためには、会員登録という重たいものから、SNSのアカウントをフォローさせるという軽いものまで、色々な手法が存在する。顧客に重たい行動をさせればさせるほど、それに見合った体験を提供しなければならない。ここで、筆者がインドネシアに住んでいた時の体験談を紹介したい。約1年前の2019年の話である。

筆者はある朝、首がチクチク痛んで目が覚めた。何だろうと思いながら、洗面台の鏡を見ると、首に大きく引っ掻いたような傷が映っていたのだ。爛れているような感じで、非常に痛い。家の外に出ると、近所の人からどうしたどうしたと注目の的となってしまった。そこで、何とかしたいと思い、患部をスマホの写真に撮ってインドネシア人の友人に送ってみることにした。友人は薬を手配すると言って、10分も経たないうちにある薬が筆者の元に届くというメッセージが飛んで来た。さらに10分程待っていると、バイクタクシーのお兄さんが薬を筆者の手元に届けてくれたのだ。友人に相談してから30分ぐらいのスピードである。

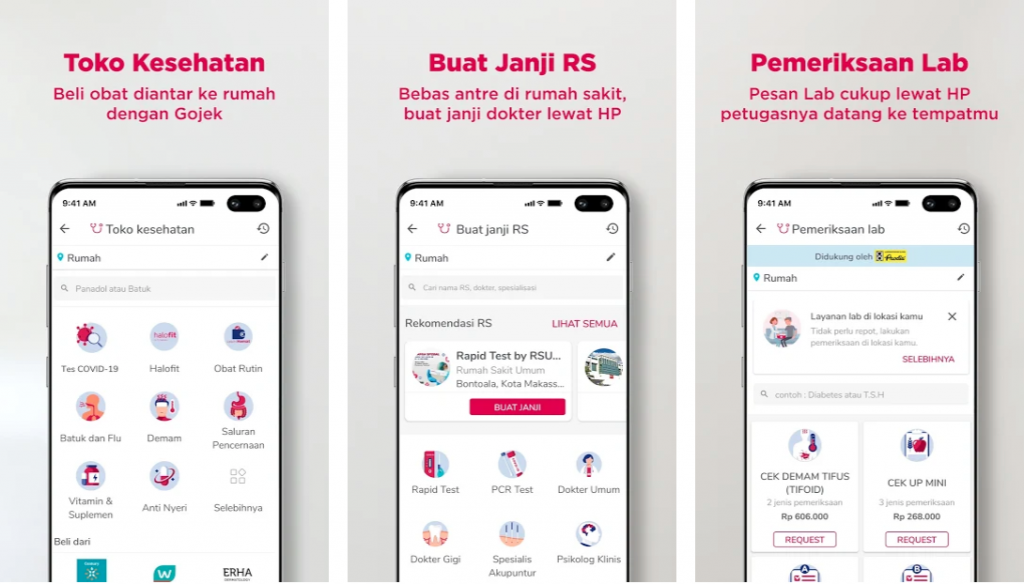

その間、何が起きていたかと言うと、筆者の友人は、「Halodoc(ハロドック)」というスマホアプリを使って、チャットで医師に相談し、その医師が指定する薬をドラッグストアで購入して、バイクタクシーを使って届けてくれたのだ。医師へのチャット相談も、ドラッグストアでの薬の購入も、バイクタクシーも、全てハロドックという1つのアプリでできてしまったのだ。筆者はインドネシアでは外国人なので、友人にやってもらったという特殊なケースではあるが、現地のインドネシア人は基本的に自分や家族のために医師に相談して薬を購入するはずである。おかげさまで筆者の患部は、薬のおかげですぐに良くなり、非常に助かった。

ハロドックはアプリで症状を選び、その分野専門の医師を選び、チャットを行って、購入、宅配というシンプルな流れである。ユーザー側が支払うのは、医師への相談料と薬の代金、そしてデリバリー費用である。筆者のケースで言うと、ざっくり相談料500円、薬代1000円、送料100円というイメージで、合計2000円もかからなかった。

このコロナ禍では、病院を指定して、PCR検査を予約することもできる。

このハロドックを運営するのはPT HaloDoc。2016年にCEO(Chief Executive Officer)のJonathan Sudharta(ジョナサン・スダルタ)とCBO(Chief Business Officer)のDoddy Lukito(ドディー・ルキト)によって立ち上げられたインドネシアのスタートアップ企業であり、2019年にはビル&メリンダ・ゲイツ財団からも出資を受けている。今回は、このハロドックを深掘りすることはしないが、このハロドックの事業モデルは、顧客データの最大化に非常に参考になる事例と考えている。キーワードは前述のアップルストアのように「モノでは無く、体験を売る」である。本来、ドラッグストアは薬というモノを販売していたが、ハロドックのような、リモートでオンラインチャットやビデオ通話を通して簡単に診察してもらえて、自宅から出ることもなく、薬を受け取れるという体験を提供できれば、このコロナ禍に非常に便利なサービスとなる。その便利な体験のために、顧客は進んでアプリ会員登録を行うのだ。ドラッグストアが単なるモノの販売から脱却し、街のお薬相談所となって常に顧客から頼られる存在になることができると、都会の好立地の一般ドラッグストアに負けることは無いはずだ。接触機会(コミュニケーション機会)が増えることで、顧客データを元に違う商品を販売したり、再来店を促進することもできる。つまり、リテンションとLTVの向上である。顧客のデータ化からリテンションとLTVの最大化までのストーリーができてこそ、ドラッグストアのDX化実現である。

もう1つ事例を紹介する。アメリカ発の体験型小売店舗、b8ta(ベータ)だ。店舗では、たくさんの最先端IoT家電やデジタル機器などのブランドが並んでおり、訪れた顧客はそれを試したり、購入したりすることができる。各ブランドはサブスクリプション型で、月額費用をベータに払って販売スペースを確保し、スペースだけでは無く、カメラやセンサーを使って顧客分析を行うこともできるというビジネスモデルである。集まったデータは、拡販のためのマーケティングに活かされる。ベータは今年日本に進出しており、マルイグループから出資を受け、新宿マルイ店舗内に出店している。顧客としては、マルイのベータに行くと、常に新しい体験ができるというワクワク感を提供できるのだ。

このように商業施設も、ただ出店しているテナント(ブランド)目的では無く、そこでしか得られない体験を目指して人が集まる設計になっているのである。2020年11月時点ではまだベータはアプリを用意していないが、アプリがあれば、ベータ来店者を分析できるだけで無く、集客から来店者に対してのオススメ提案、来店後のリテンションやLTV向上への施策も取ることができる。以前ご紹介したアメリカのD2C百貨店SHOWFIELDS(ショーフィールズ)も、このコロナ禍で急遽アプリをローンチし、非接触の買い物体験を提供している。顧客のデータ化からリテンションとLTVの最大化までのストーリーができてこそ、小売のDX化実現である。

ドラッグストア、小売、その他様々な業界で、まだまだ真のDX化に向けて伸び代が存在する。真のDX化とは、先ほどから何度も申し上げている顧客のデータ化からリテンションとLTVの最大化までのストーリーを創ることである。真のDX化に近づけば近づくほど、売上はリアル店舗に依存しなくて良くなり、このコロナ禍に非常に有効なビジネスモデルとなる。アップルストアを再び思い出して頂きたい。無理に実店舗に来店させなくても、iPhone12の売上は絶好調、iTunesやApp Storeでもバリバリサブスク型で稼ぎまくっている。前回ご紹介したように、アマゾンもコロナ禍に実店舗を出店し、オフラインとオンラインの両軸で全体売上を伸ばしまくっている。日本企業もGO TOデジタルでBeyond GAFAできる未来を期待したいし、自分自身もGO TOデジタルに貢献していきたい。