筆者は現在、

『インドネシアで食革命「料理学校設立プロジェクト」』

というタイトルでクラウドファンディングに挑戦しているが、その挑戦の背景として「インドネシアの外食産業が今アツい!」と冒頭から書かせて頂いている。

本日は、なぜアツいのかについて詳しくこのブログで述べていこうと思う。

まず、アツいの定義であるが、

- 現時点で市場が伸びている

- 将来も伸びる可能性が高い

- とは言えまだ空いているポジションがある

の3つが揃っていることとしたい。

現時点で伸びていて、将来も伸びる可能性が高い市場なんて、絶対人気市場で競合蠢くレッドオーシャンに違いがないと言われるかもしれない。そんなうまい話は無いと。当てはまる市場を探してみると、1と2は中国が当てはまるかもしれない。しかし、既に日系企業もかなりの出店していて、中国国内企業もかなり強いので3は厳しそうである。

それではウォーミングアップがてらに、現在日系上場外食企業の中で海外事業が好調な2社、「トリドール」と「吉野家」の出店実績を見てみよう。

トリドール公式ホームページより

まずはトリドールが展開する「丸亀製麺」の出店実績から。2017年3月末締めの1年間で、やはり中国がダントツ1位の25の出店が確認できる。しかし、16店閉店しているので、結構難しいようにも見える。少し離れて2位のタイには10店舗出店。同じく閉店も多く、7店舗閉めており、10マイナス7で3店舗の純増である。

次に、やっとインドネシアが出てくる。5店舗出店して閉店は0。つまりそのまま5店舗純増。累積出店数も38店舗で、中国に次いで多い。

吉野家ホールディングス公式ホームページより

次に、今年国内外で2000店舗出店を果たした吉野家ホールディングスの出店実績を見てみよう。実は2000店舗到達時点で、海外店舗は837店と半数近くまで達しているのである。

この表を見てみると、吉野家(牛丼店舗のみ)は2018年1月から6月までの半年間、海外787店舗から817店舗まで30店舗増加させており、そのうち11店舗はインドネシアであるというのだ。他の東南アジアの国を見ていると、タイが1店舗増えているだけである。

トリドールも吉野家も、海外事業へのインドネシアの貢献度は結構高そうに見える。

インドネシア市場に対する期待が少し高まったところで、

- 現時点で市場が伸びている

- 将来も伸びる可能性が高い

- とは言えまだ空いているポジションがある

の3項目をもっと詳しく見ていきたいと思う。

ただ、1-2に関しては、世の中でたくさん議論されて来ており、GDPや人口ぐらいは検索するとすぐ出てくるので、今回は既に世に出回っている資料の重要部分だけをピックアップして解説する形を取らせて頂き、最も重要かつ情報もあまり出回っていない3に注力していきたい。市場全体が伸びているのはわかっているけど、そこから先が…という読者が多いと思うのだ。

解説する資料であるが、ちょうど昨年2017年9月、日本貿易振興機構(ジェトロ)が凄く詳細で分かりやすい資料を発表している。

拡大するASEAN市場へのサービス業進出 ~地域横断的な視点からサービス業進出・拡大の方策を探る~

時間のある方は、1ページ目からインドネシアの外食産業を説明している43ページまで一通り読んで頂きたい。

- 2億5000万人以上の人口規模と富士山型の人口構造

- 首都圏3000万人を超える都市人口

- ジャカルタ首都特別州約1000万人の1人あたりのGDPは約14000ドル

前半ページで特に注目すべきは、上記3点で、特に都市別で非常に詳しい情報が記載されている。

首都圏3000万人というユーロモニターの調査に驚いた方も多いと思うが、facebook広告のエリアセグメント配信で、ジャカルタ中心地から半径40kmのエリアを設定すると、2800万人に広告配信できるので、首都圏3000万人超えは信用できると思われる。3000万人は、マレーシア一国と同じ規模で、もはやジャカルタという都市は国レベルの規模と考えて良い。それでいて人口構造は富士山型なので、将来的にもまだまだ期待できる。

この巨大な人口規模と購買力は外食産業にどのような影響を与えるのだろうか。

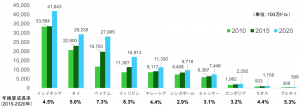

外食産業の市場規模(総売上)、成長見通し

基本的には東南アジア各国どこも伸びていて、やはり人口規模で圧倒的なインドネシアが33,584百万ドル(約2兆8000億円)で東南アジア1位の規模を誇り、2020年には41,843百万ドル(約3兆4900億円)まで伸びることが期待されている。個人的には、日本の5分の1程度のサイズ(5兆円)には既に到達していると感じているが、これはおそらく屋台レベルのお店を加算していないためだと考えられる。インドネシアの屋台市場は非常に大きいことは、居住者であれば想像に難くない。以前ユーロモニターが、インドネシアには約20万のレストラン(屋台を除く)があると発表していたが、個人的には屋台はその10倍の200万店舗あたりになると予想している。ちなみに日本の食べログ登録店舗数が87万店舗である。

伸び率に関しても、インドネシアF&B協会のAdhi Lukman会長によると、2018年のF&B産業は10%の伸びを予想していることから、もう少しあるのではないかと思われる。また、特にジャカルタ首都圏に偏った情報ではあるが、飲食店レビューサイトを展開する「Qraved」は、2009年から2014年で高級レストランの数が2.5倍になったと発表し、競合サイトの「Zomato」も今年は毎月200店舗のレストランの登録純増数があると営業担当者が言っていた。

上のグラフに関しては、ある程度同じ条件下で比較しているので、東南アジア各国の比較としては凄く参考になるが、インドネシアにおいては、実際もっと大きくて伸びているのではないかというのが、筆者の見解である。

ここまでが現時点で市場が伸びていて、将来も伸びる可能性が高いという話であったが、次はメインディッシュのポジショニングである。

メインということで、今回はオリジナルの外食産業業界マップを気合いを入れて作成した。それを一気に書いてしまおうと考えていたが、テキストでの解説が長くなってしまったことと、さらにまだ調査中の部分という理由から、本記事を(1)として、回を分けてポストさせて頂きたい。