今世界は新型コロナウイルスの驚異に直面し、未曾有の危機に陥っている。2020年5月29日時点で、世界の死者数は36万2000人、日本では882人にものぼる。規模としては、1968年から翌69年にかけて流行したインフルエンザ「香港かぜ(Hong kong flu)」の死者数50万人以上(日本では約1000人)に匹敵するレベルである。特に、飲食店や小売店など実店舗を持つ企業にとっては、そのダメージは計り知れない。飲食店は急遽UberEatsなどフードデリバリーサービスを使って、今までやって来なかった新たな事業に取り組み、生き残るために必死である。

「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。」とは、かの有名なダーウィンが残した言葉であるが、今まさに世界は変化を求められている。タイトルの「コロナ禍でも成長する企業の条件」はダーウィンの言う「変化できる者」で片付けてしまってはこの記事も終わってしまうので、本日はWithコロナに読むべき1冊に筆者がお勧めする「コア事業進化論 -成長が終わらない企業の条件-」を題材に、Withコロナの状況と絡めながら進めて行きたい。

「コア事業進化論 -成長が終わらない企業の条件-」は、コンサルティングファームで有名なベイン・アンド・カンパニー(以下ベイン)のクリス・ズック(Cris Zook)氏が書いた本である。原題は、「Unstoppable - Finding Hidden Assets to Rnew core and Fuel Profitable Growth -」であり、初版は2007年5月である。以降、本書と書かせて頂く。

本書では、かつて明らかに業界のリーダーであった24社の成長と衰退を調査することで、サブタイトルにもある「成長が終わらない企業の条件」を導き出している。その中で、継続的に成長する企業は「Focus(フォーカス)-Expand(拡張)-Redefine(再定義)」という循環サイクル(頭文字をとって「FERサイクル」)を形成し、このFERサイクルをうまく回すことで新たなコア事業と収益モデルを創造し、成長を続けていると書かれている。

1. フォーカス

フォーカスとはその名の通り、コア事業に集中することだが、このコロナ禍の事例として米国民泊大手のAirBnBをご紹介する。AirBnBは今月5日5日に従業員の約25%に当たる1900人をリストラすると発表した。共同創業者のブライアン・チェスキーCEOの従業員に対するメッセージはAirBnBのブログで確認することができる。

フォーカスに関する要点を下記に要約する。

- 2020年の収益は前年の半分以下になってしまう(同社の2019年の総売上高は約48億ドル)

- これに対応するために20億ドル調達し、考えられるありとあらゆるコスト削減を行った

- 旅行自粛がいつまで続くかわからないし、全く同じに戻ることはないだろう

- 事業をさらにフォーカスする必要があり、全従業員7500人のうち約25%(1900人)に離れて貰わなければならない

- 基本に立ち返って、ホスト(民泊提供者)のコミュニティのサポートにフォーカスする

この後に、リストラに関してのプロセスや、退職者に対しての再就職支援、最後に感謝と謝罪がしっかり書かれているのだが、本当に目頭が熱くなる内容である。

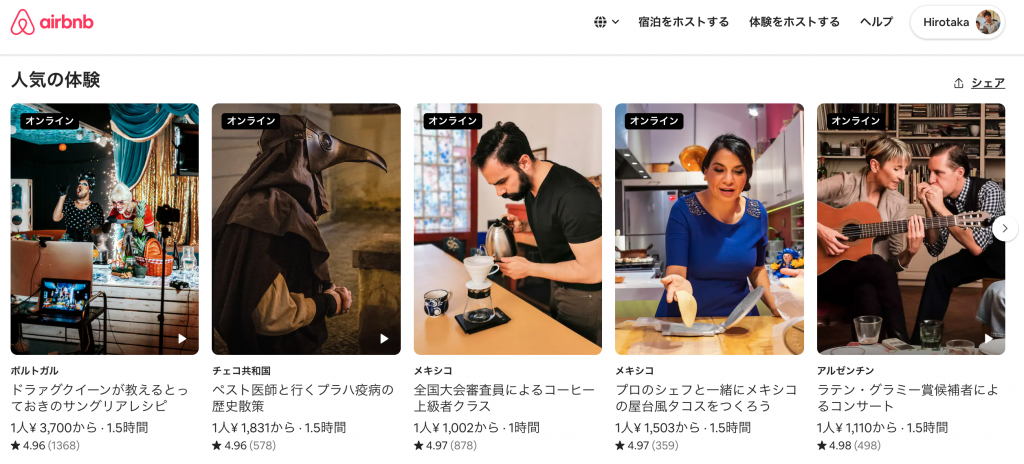

AirBnBは事業フォーカスに伴い、ホテル予約サービス「HotelTonight」や高級宿泊サービスの「Airbnb Luxe」などへの投資を縮小している。また、コア事業に関しては、「オンライン体験(Online Experiences)」というサービスを4月上旬から開始し、専門技能を持ったホストがこのコロナ禍に収入を得られるように、オンラインレッスンを提供できるようにしている。レッスン内容は、コーヒーやワイン、料理やパン作り、音楽や手品、ヨガなどがあり、仕組みとしては、ビデオ会議サービスの「ZOOM」によって提供される。レッスンを申し込んで決済をすると、自分専用のリンクが発行され、時間になったらそれをクリックするだけで参加可能となる。

タイトルを見るだけで参加したくなるような体験がいっぱい

2. 拡張

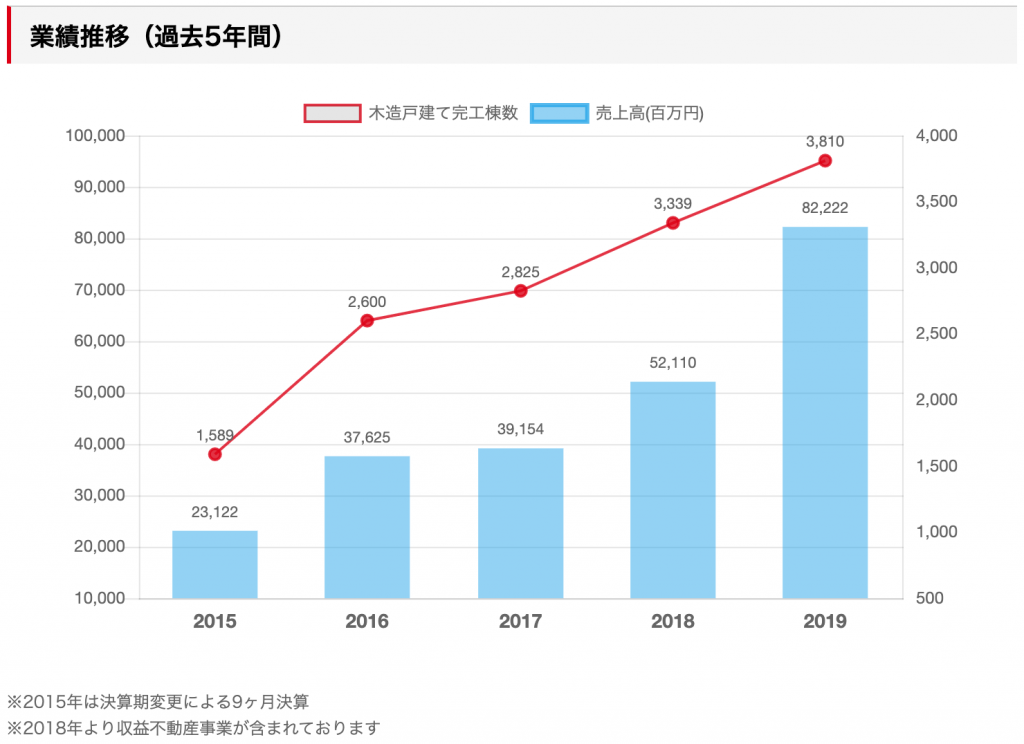

本書では、ナイキがバスケットボールの成功から、テニス、サッカー、ゴルフへと事業を拡張させていく事例が紹介されている。コロナ禍の事例に関しては、難しいだろうと考えて割愛させて頂こうかと思ったが、「コロナ 事業拡大」で検索をかけると、「コロナ禍でも事業拡大中のオープンハウス・アーキテクトがオンライン接客に対応した新店舗を開設」というプレスリリースが上位に現れた。同社は、今年の5月29日に新たなコンセプトショップ「LIFE DESIGN PARK」をオープンさせ、店舗での接客はもちろんのこと、自宅にいながら家づくりができるオンライン接客もスタートさせている。店舗のオープンは、Beforeコロナの時に決まっていたことかもしれないが、ビデオ会議ツール「Google Meet」を使ったオンライン接客や、カタログは全てスマホからチェックできるようにするなど、前述のAirBnBのオンライン体験サービスと同じように、自宅で完結できるUXを提供しているのだ。

(オープンハウス・アーキテクトのプレスリリースより)

オープンハウス・アーキテクトの業績は、新設住宅着工戸数が減っているという市場環境の中、急成長している。ここ数年で事務所の開設数を増やし、福岡などにも進出しているので、まさに事業拡張のフェーズにあるように見える。

3. 再定義

再定義とは、コア顧客に対する事業モデルの根本的に再構築することである。ベインが2004年に世界各国の経営者259人に行った調査によると、65%の経営者が再定義が必要と回答しており、72%が5年後の競合企業は現在の最大の競合企業とは異なるだろうと回答している。まさに今から5年後、Afterコロナの時代、各業界の大手企業が今と全く変わっていてもおかしくは無い。

冒頭に少し紹介した飲食店に関しても、既にフードデリバリーサービスを使うなど、事業モデルを変化させている。しかし、これを根本的に再構築、つまり再定義するとしたらどうなるだろうか?本来飲食店は、食品衛生法第3条でいう「食品等事業者」の一種であり、同法の言葉を借りて要約すると、飲食店は「食品を調理・販売し、飲食させる場所」である。しかし、コロナによって、店舗で飲食させることが困難になってしまった。

そこで例えば、飲食店を「飲食のショーケース」と再定義すればどうだろうか?前述のオープン・アーキテクトが開設したコンセプトショップ「LIFE DESIGN PARK」の飲食店版に近いかもしれない。顧客は通常の飲食店のように来店して店舗内でも飲食もできるが、店舗がショーケースであるので、店舗での新しい体験を自宅でも味わえるように設計されている。例えば、自宅で料理のテイクアウトが楽しめたり、オンラインショップで冷凍ハンバーグを買って自宅で再現することもできるかもしれない。また、前述のAirBnBのオンライン体験サービスのように、シェフの料理レッスンを自宅でZOOMで受けることも考えられる。逆もしかりで、オンラインの体験が先にあって、実際のオフラインの店舗に訪れてみたいと思うことも十分あり得る。少し、拡張の部分まで踏み込むと、シェフおすすめのキッチン用品ビデオ通販も非常に面白いと思う。食だけではなく、食に関係する備品のショーケースにもなり得るのだ。シェフプロデュースの包丁や、メーカーとのコラボ商品も面白い。農家さんの紹介もできるのでは無いだろうか。アイデアを挙げるとキリがないが、ここまでキャッシュポイントを増やすと、実店舗を毎日満席(密)にしなくても経営は成り立つし、むしろ毎日実店舗をオープンする必要も無いであろう。「飲食のショーケース」は、オンラインとオフラインが融合したOMO(Online Merges with Offline)レストランだ。

JR東日本が2020年内のオープンを目指して開発中の「食」に関わる交流拠点「新大久保フードラボ(仮称)」も、飲食事業の再定義に近いのでは無いだろうか。新大久保フードラボでは、シェアダイニングや食のコワーキングスペースなど新しいビジネスモデルに取り組むとのことである。

隠れた資産の活用

本書には、事業の再定義を行うにあたり、隠れた資産を活用することが重要と書かれている。隠れた資産を最大限に活用することによって、再定義の成功確率が大きく上がるというのだ。隠れた資産は「過小評価されている」「未活用の顧客インサイト」「埋もれたケイパビリティ」の3つのタイプに分けられるとある。先ほどの飲食店の事例だと、筆者の持論だが、シェフが過小評価されているケースが往々にしてあるように思える。本来シェフは料理を創るクリエイターであるのに、事務作業やオペレーションに追われて、クリエイティブというケイパビリティが埋もれてしまう。ECやフードデリバリーに関しても、おそらく日本ではまだまだ外食産業において成功事例が少ないので、企業規模が大きいほど取り組みにくいかもしれない。本書では、大規模なM&Aで進出するのは成功確率が低いと書かれていたが、小さなスタートアップに投資しながら、実証実験的にトライすると良いかもしれない。未活用の顧客インサイトに関しては、まさに今筆者が取り組んでいることであるが、来店者データを活用できていないところが非常に多い。データすらとっていないことがほとんどである。ECであれば、ページ来訪者を分析することは一般的だが、ことオフラインになると、新規顧客を流入させるだけで、一番の見込み客である来店者に対して再アプローチする取り組みがほとんど行われていない。来店者データがあれば、もしコロナの第二波が来ても、ECやテイクアウト、はたまたオンラインレッスンに誘導することができる。

冒頭の香港かぜは40年も前の話である。インターネットという大きな力を手入れた人類がウイルスに負けるはずが無いとポジティブに考えて、コロナ禍でも成長する企業の条件や、日本の様々な業界の再定義を今後もシェアして行きたい。