OMOとは2017年9月頃に、中国AIの第一人者であり元Google中華圏社長、現在は創新工場(Sinovation Ventures)を率いる李開復(リー・カイフ)が提唱し始めた言葉であり、特に2017年12月のザ・エコノミスト誌によって広く世の中に知られるようになった。

リー氏はオンラインとオフラインが融合した社会のことをOMO(Online Merges Offline)と呼んでおり、「ソファに座って口頭でフードデリバリーを注文することや、家の冷蔵庫にあるミルクが足りないことを察知してショッピングカートへの追加をサジェストすることは、もはやオンラインでもオフラインでもない。この融合された環境をOMOといい、ピュアなECからO2Oに変わった世界をさらに進化させた次のステップである」とその著書で述べている。

これを聞くと、「あー、アマゾンの『Amazon Dash Button(アマゾンダッシュボタン)』や『Amazon GO(アマゾン・ゴー)』のことか!」と思われるかもしれない。筆者の記事をよく読んで頂いている読者の方なら、「以前紹介された中国の『Luckin Coffee』や『美団外売』、インドネシアの『Fore Coffee』や『Kopi Kenangan』かー!」と思って頂けたら非常に嬉しい(笑)。しかし、彼らを調査研究してきて改めて思うのは、母国では特にOMOというワードで語られていないのだ。リー氏が言うように、OMOとはオンラインとオフラインが融合した環境を示しており、アメリカや中国のようにスタートアップがバンバン出てくるような国ではOMOは当たり前なのである。つまり、OMOの文脈で何をするのかの方が、圧倒的に重要なのだ。例えば、オンラインとオフラインでどういうUI(ユーザーインターフェイス)でどのような顧客体験を実現するのかである。ついでに言うと、O2O(Online to Offline)やD2C(Direct to Consumer)も同じである。例えば、インスタで顧客に直接アプローチするファッションブランドをDirect-to-consumer brandsと言ったりもするが、特にD2Cが前面にもてはやされることもない(言葉自体はたまに見かける)。

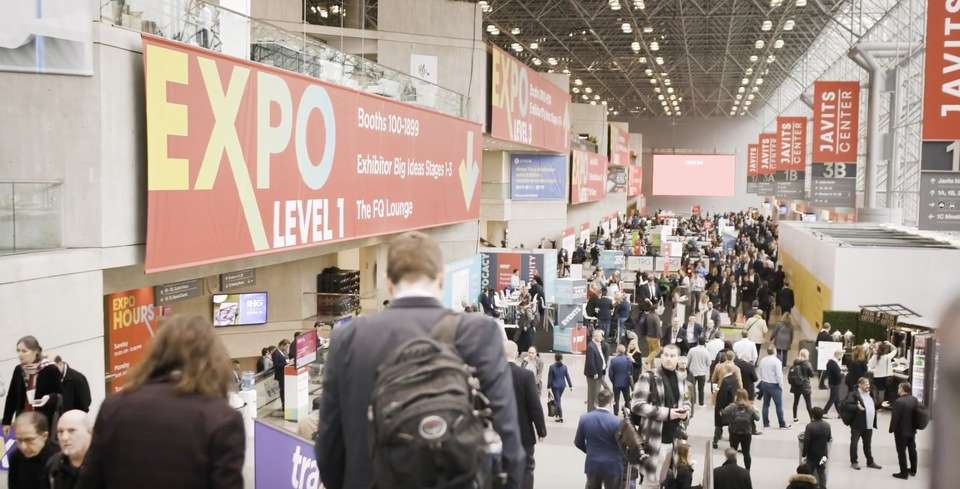

OMO、O2O、D2Cという言葉よりも、実際どんな取り組みを行うかが大事という意味を込めて釣りタイトルをつけてしまったが、OMOが当たり前の世の中で、世界最先端のアメリカではどうなのか。本日は、2020年1月に開かれた世界最大級の小売業界カンファレンス「NRF2020」から最新事例を学んで行きたい。

全米小売協会(NRF)が毎年1月にニューヨークで開催する「NRF Retail's Big Show」では、世界No.1の小売企業ウォルマートをはじめ、クローガー、ターゲット、百貨店のメーシーズやノードストローム、メーカー側では、化粧品のロレアル、資生堂、エスティーローダー、ファッションはH&M、マークアンドスペンサー、パタゴニア、ラコステ、スポーツブランドのナイキやアディダス、高級ブランドのカルティエやクロエ、飲食系だとスターバックス、ドミノピザ、ITはマイクロソフトやGAFAはもちろんのこと、挙げれば葱入りがないほどの有名企業の幹部が登壇し、企業ブースでは最新のテクノロジーが紹介されている一大イベントである。

NRF2020に参加した方のレポートを読み漁ってみると、筆者目線だが、「オートメーション(自動化)」と「パーソナライゼーション」が大きなテーマと考えている。オートメーションはただ単純に従業員の仕事を楽にするだけでなく、顧客に対して時間短縮や新しいコミュニケーションを生み出すものでもある。パーソナライゼーションは、オートメーションによって得られたビッグデータを元に、個々にカスタマイズしたコミュニケーションが可能となる。

BOPIS

まず最初に紹介するのが、Buy Online Pick-up In Storeの頭文字をとったBOPIS(ボピス)である。直訳すると、オンラインで購入して、店舗でピックアップである。店舗では必ずしも人がいる必要はなく、商品提供を自動化できる。例えば、アメリカや中国ではオンラインで商品を注文すると、スマホにパスコードやQRコードが届き、届いたコードを使って指定のロッカーから商品を取り出すサービスが増えているのだ。OMOの事例で挙がった「Luckin Coffee」や「Fore Coffee」は、事前にモバイルオーダーして店舗でピックアップするという購買体験だが、商品提供が自動化されると、無人飲食店も可能となる。

アメリカのApex Supply Chain Technologies(エイペックス)は、ロッカーと合わせて、既存のPOSシステムやキッチンへの注文情報の伝達などとデータを連係できるシステム「Trajectory Cloud」を提供している。例えば、UberEATS(ウーバーイーツ)のようなフードデリバリーは、ロッカーでピックアップさせ、店舗スタッフは通常来店客に専念させることもできる。

スターバックスもBOPISに取り組んでおり、北京に店内にレジを持たない店舗「Starbucks Now」、ニューヨークにはピックアップ専門店をオープンさせている。レジが無ければ、現金も使うことが無いので、現金を管理するという手間も省略できるのだ。

飲食店だけでは無く、百貨店のNordstrom(ノードストローム)やMacy’s(メーシーズ)も商品受け渡しのピックアップロッカーを用意している。また、ちょうどこの記事を書いている最中に、アマゾンはレジ無しスーパー「Amazon Go Grocery」を2月25日にオープンさせている。

ディスプレイの自動化

次に紹介するのは、ディスプレイの自動化である。小売店や飲食店に入ると、様々なディスプレイが目に入ってくるが、中でも価格の表示は利用者にとって非常に重要である。以前は紙の商品紹介や価格は小さな紙が使われていたが、最近では電子プライスタグが増えている。商品詳細や価格のタグを自動表示できれば、スタッフはタグの作成や交換にいちいち時間を取られることも無いし、商品の前に非接触端末を置いておくことで、顧客は簡単に商品の詳細情報や在庫数を確認できる。「すいません、このスニーカーの26cmありますか?」とか「このジャケットの一番小さいサイズってMなんですか?」とか聞く手間が省けるのだ。

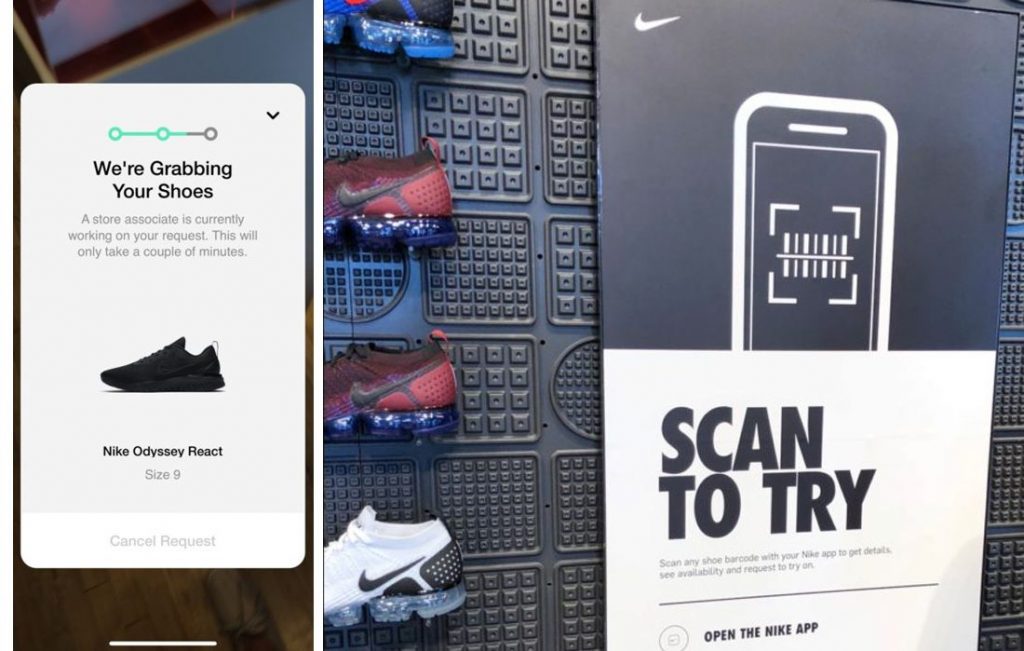

例えば、Nike(ナイキ)がニューヨークにオープンさせたフラッグシップストア 「House of Innovation 000」では、「最もパーソナルかつ、レスポンシブなスポーツ体験」をコンセプトとしており、商品情報や在庫をQRコードを使って確認することができる。

また、スニーカーの試着や購入も自動化されており、スタッフの誰とも会話せずに商品を買うこともできるのだ。もちろんBOPISも可能で、店内にピックアップエリアが設けられている。

商品管理の自動化

小売店でスタッフが行う仕事の1つに商品棚の補充があるが、これも自動化が可能だ。例えば、シンガポールの画像認識を手がける「Trax Technology Solutions(トラックス)」は、棚に設置したカメラで在庫状況を把握し、商品棚の最適化を自動提案することができる。これによって、スタッフが巡回する必要がなくなり、どの棚に何を並べれば売上が最適化するかも提案してくれる。

また、人の代わりに巡回してくれるロボットを開発する企業も存在する。例えば、アメリカのBadger Technologiesは「Marty(マーティー)」という管理ロボットを開発するスタートアップである。大型店舗で店内を循環し、棚の在庫切れや陳列の乱れなどを棚をスキャンしながら自動監視を行うことができるのだ。同じくアメリカのZebra Technologies(ゼブラ)が開発する「SmartSight」というロボットは、コンピュータビジョン、機械学習、ワークフローの自動化、およびロボット機能を組み合わせて、在庫不足、価格設定の問題、および展示の問題を見つける。ゼブラによれば、利用可能な在庫を95%まで増加させ、手作業で在庫を確認する従業員の稼働時間を週平均65時間削減できると主張している。

次回はパーソナライゼーションの方にも触れていきたい。